Lüttich (Wallonie B) bis Meerkerk (NL)

Den ganzen Sommer hindurch waren wir auf französischen Kanälen unterwegs gewesen, deren Schleusenmass von 38.5 x 5.1 m die Grösse der darauf zirkulierenden Schiffe beschränkt hatte. Auf unserer Rückreise maasabwärts wurden die Schleusen immer grösser und der Fluss immer breiter. Plötzlich waren wir wieder mit Schiffen von über 100m Länge unterwegs. Das bedeutete für uns eine grosse Umstellung, zumal wir jetzt sogenannte «Talfahrer» waren. Die «bergaufwärts», also gegen die Strömung fahrenden Berufschiffe wechseln nämlich von Biegung zu Biegung die «Fahrbahn», um möglichst wenig Gegenströmung zu haben. Zwar gilt in der Binnenschifffahrt generell der Rechtsverkehr, entgegenkommende Berufsschiffe zeigen jedoch, wenn sie auf Linksverkehr wechseln wollen, dies mit einer blauen Tafel rechts am Steuerhaus an. Für das entgegenkommende Schiff bedeutet das den Wechsel der «Fahrspur». Nach den eher beschaulichen Wochen und Monaten auf Frankreichs Kanälen mussten wir uns erst wieder an diesen laufenden Fahrbahnwechsel gewöhnen.

Auf der Fahrt nach Lüttich hätte es uns beinahe einmal erwischt. Gewohnheitsmässig fuhren wir ziemlich hart Steuerbord, also rechts, als unvermittelt in einer Biegung unter einer Brücke ein geladener Tanker mit blauer Tafel entgegenkam. Um nach links auszuweichen war es zu spät, also blieben wir auf Steuerbord. Noch während des Kreuzens fragte uns der Tankerkapitän über Funk, warum wir nicht auf der «Aussenbahn» gefahren seien. Wir erklärten ihm offen, dass wir schlicht und einfach, der Macht der Gewohnheit folgend, in dieser Rechtsbiegung auf Steuerbord geblieben seien und entschuldigten uns. Der Tankerkapitän zeigte Verständnis, rief uns die geänderten Verhältnisse der Talfahrt in Erinnerung und wünschte uns gute Reise. Wir waren noch einmal glimpflich davongekommen und hatten wieder dazugelernt.

In Lüttich blieben wir blieben fünf Tage, und wir hätten es auch noch länger ausgehalten. Wie wir bereits im letzten Bericht erwähnten, lagen wir am Aussenquai des gut eingerichteten Yachthafens, wohlversorgt mit Landstrom und Wasser. Die mit grossem Speed vorbeirauschenden Berufsschiffe brachten allerdings auch unseren Fünfzigtönner ins Schaukeln. Wir selber empfinden dieses Schaukeln als ausgesprochen beruhigend, ja geradezu einschläfernd, aber zur Seekrankheit neigende Gäste hätten wahrscheinlich bös gelitten.

Von Lüttich hatten wir bis anhin – offen gestanden – wenig bis nichts gewusst. Dabei hat diese Stadt eine einzigartige Vergangenheit. Während rund 800 Jahren war Lüttich ein unabhängiges Fürstbistum, dem erst die französische Revolution ein Ende setzte. 1793 zerstörten französische Revolutionäre die prächtige gotische Marien- und Lambertkathedrale (Noch gnadenloser haben später nur noch die modernen Architekten gewütet, welche am Maasufer absolut grässliche Beton-Glas-Geschwüre hinklotzten!) und am 1. Oktober 1795 wurden die fürstlichen Gebiete Frankreich angegliedert. Dies war das Ende des acht Jahrhunderte lang unabhängigen Fürstbistums von Lüttich. Mit der Niederlage Napoleons 1815 fielen die Gebiete des ehemaligen Fürstbistums dem Königreich der Niederlande zu. Bereits fünfzehn Jahre später musste aber die niederländische Garnison der Zitadelle vor den Lütticher Revolutionären kapitulieren.

Nach der erwähnten Zerstörung der Lambertkathedrale wurde die Paulskirche zur Kathedrale erhoben. Wie durch ein Wunder waren die Schätze, welche die mächtigen Fürstbischöfe über die Jahrhunderte angehäuft hatten, der französischen Revolution nicht zum Opfer gefallen. Sie können heute in einem der Kathedrale angegliederten, schön ausgestalteten Tresor bestaunt werden. Die Kunstfertigkeit der mittelalterlichen Gold- und Silberschmiede sowie Elfenbeinschnitzer ringt uns noch heute grösste Bewunderung ab. Dass die katholische Kirche derartige Schätze angehäuft, um nicht zu sagen zusammengerafft hat, hat uns zwinglianische Zürcher immer etwas verwundert. Wir können uns als einfache Gemüter auch nicht recht vorstellen, dass sich Jesus in brokatene Prachtsgewänder gehüllt und aus güldenen Pokalen Wein getrunken hätte. Nach dem Verständnis der mächtigen Kirchenfürsten sollten auch ihre Tempel eine Schatzkammer besitzen, so wie der Tempel in Jerusalem eine Schatzkammer hatte. Sollte Gott nicht auch das Recht haben, einen Schatz zu besitzen, der grösser und glänzender war als der Besitz weltlicher Fürsten, die doch ihre Macht von der Macht Gottes ableiteten? Kaiser, Könige und Kirchenfürsten wetteiferten deshalb miteinander, einen Teil ihres Besitzes Gott «zurückzuschenken». Der Gedankengang ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, und er war es offensichtlich auch im Mittelalter nicht, denn sonst wäre es nicht zur Reformationsbewegung gekommen. Übrigens ist der Kirchenschatz in Maastricht noch einen Quantensprung prächtiger als derjenige von Lüttich…

Ein grossartiges Erlebnis war der sonntägliche Markt «La Batte», einer der grössten Märkte Europas. Die Marktstände, an welchen vom Schuhbändel bis zu lebenden Straussenvögeln alles, aber auch wirklich alles angeboten wird, erstrecken sich über ca. zwei Kilometer. Das Einzugsgebiet des Marktes umfasst die deutschen, niederländischen, luxemburgischen und französischen Grenzregionen. Die Marktfahrer selbst wechseln ohne Zögern von Französisch auf Flämisch und Deutsch.

Nur am italienischen Spezialitätenstand gab es eine einzige Sprache: Genussvoll zelebriertes Italienisch.

Lüttich ist die Geburtsstadt von Georges Simenon, der die legendäre Figur des Kommissars Maigret erfunden hat. Wir trafen Simenon auf einer Parkbank und setzten uns zu ihm. Er hatte nichts dagegen, mit uns zusammen fotografiert zu werden.

Am Morgen des 4. Oktober warfen wir in Lüttich die Leinen los und fuhren weiter maasabwärts mit Ziel Maastricht. Bei der riesigen Schleusenanlage von Lanaye wallfahrteten wir das letzte Mal zu einem missgelaunten belgischen Schleusenwärter, der uns einen Stempel in unsere Fahrberechtigung knallte und sich dann weiter seinem Pornoheftchen widmete. In der Schleuse ging es dann wie im Lift ungebremst elf Meter abwärts – die Niederlande hatten uns wieder. In Maastricht legten wir hinter zwei Haschisch-Schiffen und dem Schiffsausrüster «Nautica Jansen» an, bei welchem wir diejenigen Taue, die in den französischen Schleusen ziemlich gelitten hatten, ersetzten. Auf die Haschisch-Schiffe hätten wir gut verzichten können, der Anblick bekiffter (übrigens auch betrunkener) Jugendlicher beelendet uns immer wieder.

Von Maastricht aus fuhren wir weiter nach Maasbracht, wo wir im gleichen riesigen Jachthafen übernachteten wie auf der Hinfahrt im Juni. Einmal mehr hatten wir unglaubliches Wetterglück und es wurden uns ein eindrucksvoller Sonnenuntergang und ein ebenso eindrücklicher Sonnenaufgang zuteil.

In Maasbracht hatten wir die Wahl, entweder weiterhin maasabwärts zu fahren oder dann nach backbord (links), also nach Westen, auf der Zuid-Willemsvaart weiterzufahren. Von der Zuid-Willemsvaart wussten wir nichts und es sind auch keine Karten dieses Fahrgebietes erhältlich. Für uns ein Grund, diesen Kanal zu befahren. Wir haben es keinen Moment bereut: Ein wenig befahrener Schifffahrtsweg mit relativ vielen Schleusen und Hebebrücken.

Hier realisierten wir so richtig, dass wir wieder in den Niederlanden waren.

In Frankreich hatten wir zum Teil Kanäle und Schleusen in bedauernswertem Zustand angetroffen, auch wenn man anerkennen muss, dass sich die VNF (Voies Navigables de France) alle Mühe geben. Aber offensichtlich fehlt das Geld an allen Ecken und Enden und ebenso offensichtlich haben die Behörden gewisse Schifffahrtswege aufgegeben. Das ist deshalb schade, weil gerade die kleineren und weniger befahrenen Kanäle in Frankreich zu den grossartigsten und landschaftlich eindruckvollsten Fahrgebieten überhaupt gehören.

Von Belgien kennen wir nur Wallonien und auch davon nur einen Teil. Wir haben die Wallonen als lebenslustig und genussfreudig erlebt. Aber die Statistik bestätigt, dass die Wallonen weniger arbeiten als die Flamen und auch mehr krank feiern. Die Gewerkschaften haben Wallonien fest im Griff und es wird munter gegen eine Heraufsetzung des Pensionsalters gestreikt, wie wenn ein Streik die demographischen Rahmenbedingungen ändern könnte. Erschreckt haben uns der Umgang der Wallonen mit der Umwelt und der Zustand der Gewässer. Die wallonischen Schleusenwärter erlebten wir mehrheitlich als mürrische Minimalisten.

In den Niederlanden befanden wir uns wieder in einer anderen Welt. Die Binnenschifffahrt ist ein wichtiger Wirtschaftszweig und entsprechend wird sie behandelt. Schleusen, Hebebrücken und Kanäle sind in tadellosem Zustand. Den Verkehr mit Brückenmeistern und Schleusenwächtern erlebten wir als absolut professionell. Es wurde uns auch frühzeitig mitgeteilt, dass über das Wochenende vom 9./10. Oktober eine Teilstrecke der Zuid-Willemsvaart gesperrt sein würde. Tatsächlich stand denn auch die Schleuse bei Helmond auf «Doppelrot».

Spurwechsel bei Radwegen. Auf der gelben Tafel rechts steht: «Aufpassen! Velofahrer überqueren die Fahrbahn!»

Dass die Niederlande ein Veloland sind, ist bekannt. Anders als in der Schweiz sind die Velofahrer nicht Freiwild, sondern Verkehrsteilnehmer. Vielerorts haben sie sogar vor dem motorisierten Verkehr Vortritt. Radwege, Velospuren und gesonderte Lichtsignale für Velofahrer sind eine Selbstverständlichkeit. Wo die Strassenseite gewechselt werden muss, sind die Übergänge deutlich gekennzeichnet und die Automobilisten werden nicht nur mit der Signalisation, sondern auch mit der Verkehrsführung darauf aufmerksam gemacht.

In der Schweiz kennen wir, beiläufig bemerkt, viele Stellen, an welchen Radwege unvermittelt von der linken auf die rechte Strassenseite wechseln, womöglich an völlig unübersichtlichen Stellen. Eines von vielen Paradebeispielen ist der Radweg bei der Bläsimühle vor Wildberg im Zürcher Oberland. Derart aufwendig und liebevoll konstruierte Todesfallen für Velofahrer sind in den Niederlanden undenkbar. Bei uns stellen sie den Normalfall dar.

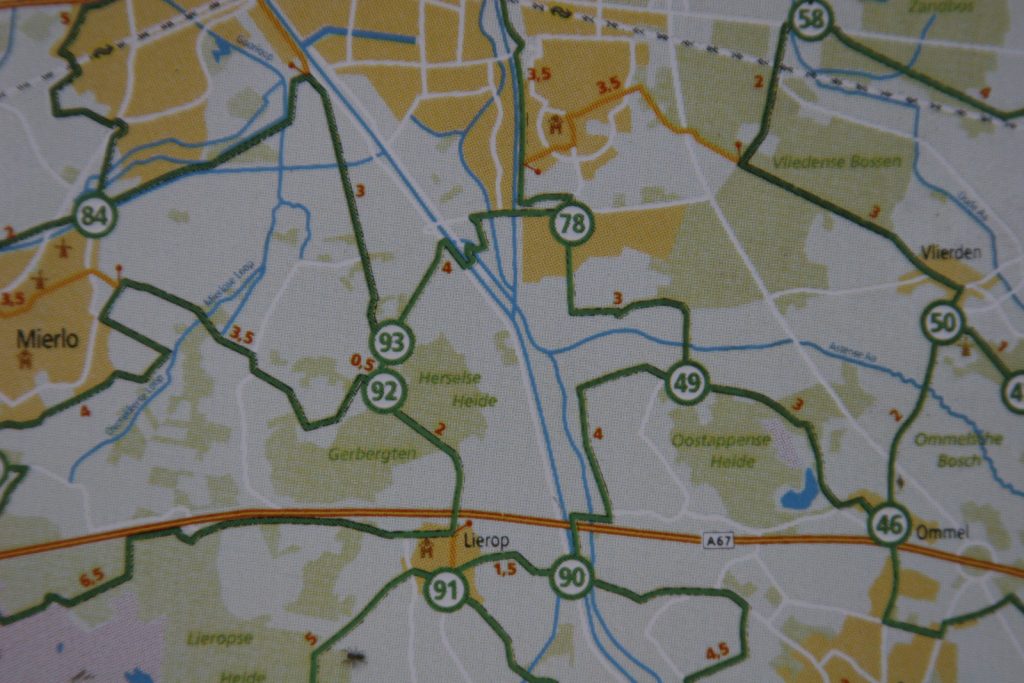

Für unsere sonntägliche Fünfzigkilometer-Velotour brauchten wir nicht einmal eine Karte. Wir fuhren dem Kanal entlang, bis wir zu einem sogenannten «Knooppunt» (Knotenpunkt) gelangten. In unserem Fall war dies der Knotenpunkt 93.

Auf einer Metalltafel war eine Landkarte mit dem gesamten Velonetz und sämtlichen Knotenpunkten. Wir stellten uns eine Route zusammen und notierten uns die entsprechenden Knotenpunkte. Wir entschieden uns für eine Tour durch das grossartige Gebiet der Strabrechtschen Heide.

Mit nichts anderem als der Zahlenreihenfolge 93-92-86-87-88-96-97-98-99-40-49-78-93 versehen radelten wir los. Die Beschilderung unterwegs war völlig narrensicher. Unterwegs begegneten wir zahlreichen Familien und sehr vielen älteren Ehepaaren, die ebenfalls diesem Wegnetz folgten. Durst zu leiden hatten wir übrigens nicht, weil diejenigen Restaurants, in welchen Velofahrer besonders willkommen waren, als «Fiets café» speziell ausgeschildert waren.

Die Zuid-Willemsvaart führte uns nach ’s Hertogenbosch – kurz «den Bosch» genannt. Hier gerieten wir in einen abendlichen Schiffsstossverkehr, wie wir ihn bisher noch nie erlebt hatten. Mitten in der Stadt liegt nämlich eine mächtige Schleuse, über deren unteres Tor eine Strassenbrücke führt, die beim Ausfahren der Schiffe aus der Schleuse gehoben werden muss. Der Schleusenwärter muss deshalb sowohl die Bedürfnisse der Schifffahrt als auch diejenigen des Strassenverkehrs berücksichtigen. Wir selbst hatten Glück, weil wir zusammen mit einem mächtigen Frachtschiff als einzige Schiffe aus unserer Richtung schleusen konnten. Bei der Ausfahrt aus der Schleuse fuhren wir dann aber an einer langen Kolonne wartender Schiffe vorbei.

Es war ein langer Fahrtag gewesen von Helmond nach den Bosch und wir hatten keine Lust mehr, noch lange nach der ultimativen Hafenidylle zu suchen. Deshalb legten wir kurzerhand wenig ausserhalb der Stadt an einem langen Quai zwischen Berufsschiffen an. Deren Nähe muss einen ungünstigen Einfluss auf unseren Generator ausgeübt haben. Jedenfalls stellten wir fest, dass er statt der 220 Volt, welche wir für Waschmaschine und Tumbler benötigt hätten, nur mickrige 4 Volt lieferte. Das war für den Moment nicht weiter tragisch, weil unser Hauptmotor während der achtstündigen Fahrt unsere Akkus randvoll aufgeladen hatte. Aber klar war, dass wir uns dieses Problems raschmöglichst würden annehmen müssen.

Unsere Freunde Frits und Nell von der «Shell V», welche wir im Juni in Maastricht kennengelernt und später in Frankreich wieder getroffen hatten, hatten uns damals eingeladen, sie auf unserer Rückreise nach Aalsmeer an ihrem Wohnort in Meerkerk am Merwedekanal zu besuchen. Nun wissen wir ja alle, wie es sich mit solchen spontanen Einladungen verhält: Die Eingeladenen fühlen sich geehrt, und die Einladenden hoffen, dass die Einladung raschmöglichst vergessen geht. Vorsichtshalber telefonierten wir deshalb aus den Bosch unseren Freunden und erlebten zu unserer freudigen Überraschung, dass wir immer noch willkommen waren, und dass uns unsere Gastgeber sogar mit ihrem Schiff entgegenfahren wollten. Tatsächlich trafen wir uns am nächsten Tag im Hafen des alten, an der Maas gelegenen Festungsstädtchen Heusden, das unsere Leserinnen und Leser bereits aus früheren Berichten kennen.

Gemeinsam fuhren wir auf dem Merwedekanal nach Meerkerk, wo uns Frits und Nell im kleinen Dorfhafen einen Liegeplatz direkt neben der «Shell V» reserviert hatten. Zu unserer grossen Erleichterung gab es sogar Landstrom – unser Generator versagte nämlich nach wie vor den Dienst.

Hier lagen wir eine ganze Woche, in welcher wir mit prächtigstem Herbstwetter verwöhnt wurden. Von dieser Woche, unserer anschliessenden Fahrt auf einem der schönsten Flüsse der Niederlande, der Fahrt mitten durch Amsterdam hindurch und zurück in unseren Heimathafen Aalsmeer werden wir im nächsten Bericht erzählen.